引子

如果给您机会向法官提一个问题,您会问什么?

法官是如何认定事实的?有没有什么方法或思路?因为如果您知道法官如何思考,那您是不是就可以预测出法官对案件的职业判断?

找到关键可行的问题,常常比解决问题的价值更大。任何职业都有自己的方法或套路,这不是什么不能说的秘密,不过很多人学了好几年法律,却不能提出这么一个理所当然的核心问题。对于法官来说,“思维方式甚至比他们的专业知识更为重要,因为专业知识是有据可查的,而思维方式是靠长期专门训练而成的”。

之前的课程中,我们介绍了一种预测法院裁判的帮手,根据“遵循先例原则”的思维方式,找出先例,就能提供法律人与普通公众在做决策前的损益“速算器”,或作为快速测量是非曲直的“尺子”。

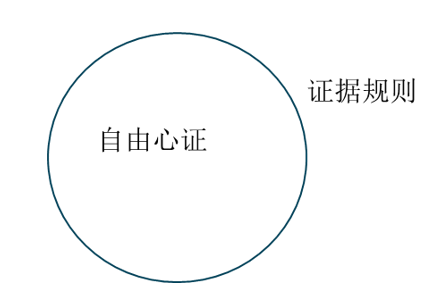

本章节中,我们将通过一个案例,试着打开法官的思维“账簿”,就像建构资产负债恒等式(资产=负债+所有者权益)一样,发现法官认定事实的恒等式:事实认定=自由心证+法定证据,让您知道法官如何认定事实,进一步预测法官的职业判断。

如果您像我一样,是一名法律人,就会经常有朋友请我看看自己或自己某个神秘朋友遇到的麻烦事,或者点评下社会热点的案件。这不,一位声称对法律感兴趣的朋友,微信说自己遇到一个麻烦事,委屈冤枉,叫我帮着看看,正好那天有空,心情也不错,就拿来看看。不过,我得把丑话说在前面,有几点你要留意:第一,我的意见是以你提供给我的讯息为依据,并假设该等信息是法律上的事实;第二,判决书分析,往往只能提供一种法官的官方信息版本,只能从信息文本上去检查法官裁判的自由心证有无问题;第三,分析结论是个人根据有限信息的判断,不同的个人,在不同境况下判断参照点是不同的,只能作为一种参考意见,不能作为唯一的行动决策依据。第四,有的时候,判决书写的不明不白,犹抱琵琶半遮面,或春秋笔法,省略了法官的自由心证过程,看了半天,没有结论的情况也经常出现。

一、判断

在前一章,我们学习了丽莎•费德曼•巴瑞特的建构理论和由卡纳曼和特沃斯基验证的沉锚效应,一个重要的结论是:我们的思维往往会被所得到的第一信息所左右,而且我们只是在利用已有的概念体验自己大脑对真实世界的猜测。由此可以得出的一个推论是:如果利用逆向思维,人脑会削弱第一信息的干扰,而且如果我们利用其他不同的已有概念,就会体验自己大脑对真实世界的不同猜测。换句话说,作为人脑产物的法官职业判断,需要利用逆向思维来帮助法官克服第一信息的干扰,需要利用其已有的法律概念体验自己大脑对案件真实更接近的猜测。否则,法官看到原告诉状或控方制作的案卷,就是那些可以获得的、非常有限的第一信息,这些有限的第一信息,加上法官脑子里已经有的非法律概念的东西,法官自己就很可能会组织起一个离案件真实很远的故事。这个故事如果是连贯的,使法官感觉舒适的,法官的潜意识系统、S1系统,就会作出一个判断,原告有理!或者罪名成立!这是一个判断场景,就像大多数民众对律师的判断:“律师为何专为坏人讲好话?”。

二、逻辑分析直接产生判断吗?

当然可以,但逻辑分析直接产生判断的是电脑,不是人脑,因为人脑的判断机制就是逻辑与直觉双系统的,而电脑的判断机制才是逻辑单系统的。

卡尼曼在《思考,快与慢》一书中写道:“当认定一个结论为真,人们就更倾向于认同支撑这个结论的论据,哪怕这些论据有时并不是真的具有足够说服力。”换句话说,比起电脑的单逻辑系统,人脑双系统会有不稳定性与偏差。

那是否设计一个电脑判断程序,把影响法律判断的因素输入电脑,让电脑根据逻辑分析直接产生法律判断,就可以克服人脑的不稳定性与偏出呢?比如三段论法律推理是逻辑分析的一种,是法官结合法律推理大小前提而作出裁判结论的主要模式,那么我们是否可以设计一个三段论法律推理的电脑判断程序,从而让这个电脑判断程序可以依据大小前提和逻辑联系而得出的一个无可辩驳的结论?

显然,电脑判断程序能否依据逻辑联系得出一个无可辩驳的裁判结论,取决于裁判所依据的系列前提的是否是确定的。

首先,我们来看大前提的确定性如何。

大前提(法律术语把确定大前提的过程叫做法律适用),一般是法条(即法律规定),由于语言的模糊性、信息传递的损耗、法律的价值理性等因素,会使得法条存在理解和解释的空间,就像我在本书中一直主张的,要利用法律思维对法条进行理解和解释;而在没有法律规定的情况下,人的道德准则和日常生活经验等因素,则不可避免的充当了大前提,而我们都知道,道德准则与日常生活经验的不确定性比法律还要大。

接着,我们再来看小前提的确定性如何。

小前提(法律术语把确定小前提的过程叫做事实认定),一般是法律事实,在前面章节的学习中我们已经理解,法律事实不是客观事实,是人为拟制的概念,因此它天生就具有不确定性。

因此,由于推理的大小前提并不确定等因素,想通过三段论法律推理的电脑判断程序,来克服人脑直觉系统的不稳定性与偏差,得出一个无可辩驳的结论,是不可行的。换句话说,逻辑分析可以直接产生判断,可是法律上的判断过程不完全等于逻辑分析过程,法律要符合逻辑分析才有理性的说服力,但法律也离不开经验、道德等不确定因素。也许为了强调不确定因素对法律的重要性,霍姆斯法官才会说出“法律的生命不在于逻辑,而在于经验”这句名言。

三、传达判断——法律是逻辑化的经验

自然科学的特征是非此即彼,非黑即白,在传统的认知里,科学的精神就是一定要有一个确定的结果。但自从量子力学理论兴起,“薛定谔的猫”让这个领域惊愕不已,猫要是能被观察到则猫就不存在,如果猫不被观察到,猫就存在,这种特定时间、同一事物的不确定状态,这种“不符合逻辑的经验”挑战了人们对科学的理解,连爱因斯坦都不无反对地说“上帝不掷骰子”。

查理·芒格的人类误判心理学中提到,讨厌不确定性,对确定性的追求,是由我们每一个人的本能所决定的。如果我们失去确定性的话,那么就会陷入一种可怕的恐惧当中。人类的大脑天生就有一种尽快作出决定,以此消除怀疑及不确定的倾向。这从进化的角度可以理解:毕竟,在远古时代,当人类面对攻击时,如果需要花太多时间去思考该怎么做,这肯定是不够现实的事情。芒格还提到,引发这种倾向的因素通常有两个:困惑和压力。也就是遇到的困惑和压力越大,我们往往越想要尽快摆脱怀疑。

我在学校学习法律的一段时间,也许是自身求知的困惑和压力很大,加上涉世未深缺乏经验,总之,内心是把法律当作一种等待人们来摘取的确定不变的真理来追求,想“毕其功于一役”,掌握法律中那些确定不变的真理,我偏向那些以确定无疑的逻辑气势来阐述法律本质的理论,比如阶级法学,它们能给我确定性的满足感。但工作以后,对法律的不确定性就有了越来越深的体会。如之前所强调的,把法律看成是一种语言,这有助于我们对法律确定性(逻辑)与不确定性(经验)的理解:语言既有语法,所以是讲逻辑的,但语言更是经验的,随着传达判断的需要而演变。所以概括地说,法律是逻辑化的经验,这一点也不神秘,类比语言即可理解。

按照乔纳森海特在《正义之心》中所讲的社会直觉模式,传达判断有两个办法,一个就是社交说服,直接打动对方的S1感性系统,因为人总是有非理性的情绪化本能嘛,这是中国社会最常见的,例如您小区居委会大妈们的调解工作,这个里面似乎有效果比有道理更重要;另一个就是讲道理,以理服人,就是把你的判断,用逻辑方式组织起来,讲道理,说服别人,尽管这个方法乔纳森海特说通常不管用,例如,女朋友或老婆生气的时候,如果你想通过讲道理解决问题,后果你心里最清楚。但是他忘记了逻辑的社会功能是巨大的,讲道理是一个群体与另一个群体和平沟通的基础,是民主政治的基础。

法官如何传达判断呢?同样有两个办法,一个就是调解结案,这就偏重于社交说服,有效果比有道理更重要;另一个就是判决结案,在判决书中要讲道理,法官要把其所依据的法律和经验,用逻辑方式组织起来,这是和平说服原被告的基础,是民主观念对法律的要求。

四、法官认定事实的框架

实际上对于案件法律适用的方法,每个法官判决的分析套路都不会完全一样,分析框架也可能不一样,但是有共性的东西,就这些共性的东西有不少写给法律人看的专业化论著(比如台湾学者王泽鉴先生的《法律思维与民法实例》、美国亚狄瑟法官的《法律的逻辑•法官写给法律人的逻辑指引》、邹碧华法官的《要件审判九步法》等等)。

我在这里不讨论法官适用法律的方法,而是讨论法官认定事实的框架,主要是因为法律适用更需要专业的法律训练,离大家较远,这本书也容纳不了,而事实的认定更多时候成了大家关注的焦点,离大家较近,而且任何人掌握这个框架都能够习得。框架其实是为了讲给你们听,我换位思考,想想读者更关注哪几个问题,然后自己排列组合了一下:

两个维度:法定证据规则、自由心证结果

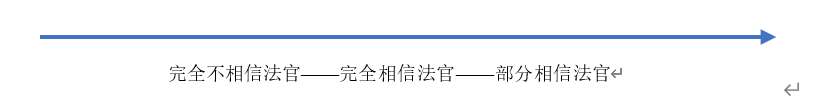

先概况的说一句,法官认定事实的分析套路受整个司法裁判制度的变革影响,从古代裁判的完全不相信法官,到近代的完全相信法官,再到现代的部分相信法官,这两个维度在不同的历史时期,其内容是不同的,我们现在所说的是现代司法裁判制度下的这2个维度的内容。

第一,自由心证

直白地说,就是法官自己看着办。前面我们说过,任何信息都是人脑利用现有概念对外界客观事实的主观建构,因此法官依据一个社会的经验法则、论理法则,对证据取舍和证明力大小的自由评价所获得的“内心确信”是不可避免的,是做出判决的直接根据。

第二,法定证据规则

如果放任法官自己看着办,会不会导致法官的恣意行为?当然,“一切有权力的人都容易滥用权力”,法定证据规则就是为了给法官自由心证设定界限和限制。

第一种类型,消极的法定证据规则。是指法律规定在某种前提条件存在时,法官不得根据某证据认定待证事实为真实。例如,最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》的第78条规定:“证据材料为复制件,提供人拒不提供原件或原件线索,没有其他材料可以印证,对方当事人又不予承认的,在诉讼中不得作为认定事实的根据。”法律规定消极的证据证明力认定规则,主要是考虑到特定情形下法官根据某些证据认定事实不明显不符合司法经验,当然也受各国法律传统的影响,例如,《美国联邦证据规则》第407条规定排除“事后补救措施”的证据:“如果在侵害事件发生前采取某些措施很可能会避免侵害的发生,而在侵害事件发生后行为人采取了这些措施作为补救,采取的事后补救措施不能用来证明行为人对该事件的发生主观存在过失、客观上实施了可归责的行为、产品或设计有缺陷、或者行为人救起没有发出警告或告知存在疏忽。”

第二种类型,积极的法定证据规则。是指法律规定当某种前提要件存在时,法官应当认定待证事实为真实。例如,《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释一》第十三条规定:“因用人单位作出的开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作年限等决定而发生的劳动争议,用人单位负举证责任,”据此,如果用人单位和员工的证据都无法形成证据优势,且法官也无法形成内心确信时,事实在法官面前真伪不明,法官应运用举证责任来认定员工主张的待证事实为事实。